di Cristiano ROMAGNOLI

Introduzione

L’earnings management, inteso come gestione discrezionale dell’utile attraverso le politiche di bilancio, non ha solo ricadute contabili ma incide direttamente sull’accesso al credito delle PMI e sui profili di rischio–reato per imprese e intermediari.

In un contesto in cui banche e soggetti vigilanti basano le proprie valutazioni su bilanci, informazioni creditizie e segnalazioni alla Centrale Rischi, diventa essenziale comprendere come tali manovre possano essere individuate e quali conseguenze producano quando oltrepassano il confine della liceità, sfociando nel fraudolent accounting.

Il presente contributo analizza quindi gli strumenti operativi utili a intercettare le politiche di EM (analisi di bilancio “backward looking”, Sistemi di Informazione Creditizia e Centrale Rischi di Banca d’Italia) e ne esamina gli impatti in termini di responsabilità, rischi legali e stabilità del rapporto banca–impresa.

Come individuare le politiche di Come individuare le politiche di Earnings Management

Arrivati a questo punto nasce spontanea la domanda: sono facilmente individuabili queste politiche di earnings management per l’investitore, a prescindere che questo sia qualificato (l’istituto di credito ad esempio) o meno (un semplice stakeholder)? Non sempre purtroppo, perché le eventuali sofisticazioni richiedono, al netto dell’elevata conoscenza della materia (e di un’analisi backward looking dalla quale è possibile approssimare eventuali politiche di EM ed evidenziare gli scostamenti), un compendio documentale che va oltre il mero fascicolo di bilancio. A detta del sottoscritto, tre particolari strumenti aiutano (almeno in linea teorica) a far luce sulle zone grigie costruite dalle politiche di EM:

- l’analisi bilancio “backward looking”;

- i Sistemi di Informazione Creditizia;

- la Centrale Rischi di Banca d’Italia.

ANALISI DI BILANCIO BACKWARD LOOKING

Quanto all’analisi di bilancio retrospettica, questa è senza dubbio utile per comprendere nse l’impresa ha attuato politiche di EM nel corso della vita, grazie al confronto anno su anno dell’andamento della gestione; ad esempio:

- la variazione e la dinamica delle rimanenze, la posta che più (e meglio) si presta a manipolazione, poiché frutto e figlio dell’inventario (per sua natura discrezionale) e, come richiesto dall’art 2426 comma 9 del Codice civile: “le rimanenze sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, ovvero al valore di realizzo desumibile dall’andamento del mercato, se minore”;

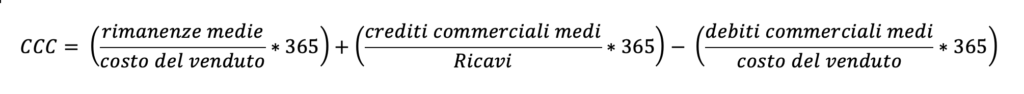

- Cash Convertion Cycle, ovvero il tempo medio (espresso in giorni) necessario all’azienda per trasformare la materia prima in liquidità e così calcolato:

- Il primo ratio è il Days Inventory Outstanding, ovvero i giorni medi impiegati per liquidare il magazzino;

- il secondo ratio è il Days Sales Outstanding, ovvero i giorni medi necessari per incassare i crediti commerciali;

- il terzo ratio è il Days Payable Outstanding, ovvero i giorni medi necessari per pagare i debiti di fornitura.

È chiaro che tanto minori sono DIO e DSO e tanto maggiore è il DPO, minore sarà il CCC e dunque la capacità di trasformare in liquidità il magazzino, evitando l’anno fenomeno delle punte monetarie (ovvero quando DPO > DSO ed incorrendo dunque nel rischio di avere liquidità insufficiente per far fronte alle obbligazioni).

- Crediti, in particolare verso clienti e verso altri: verificare l’andamento dell’importo complessivo e delle tempistiche d’incasso dei primi aiuta sensibilmente a comprendere la bontà del portafoglio clienti ed evidenziare eventuali anomalie (aumento/diminuzione più/meno che proporzionale ai ricavi delle vendite e dalle prestazioni); un ulteriore mitigant può essere rappresentato da eventuali polizze a copertura dei crediti verso clienti: questo perché la valutazione del merito creditizio dei clienti (e dei loro crediti) condotta dalla compagnia assicurativa (cd. “four eyes analysis”), riduce potenziali asimmetrie informative e indaga sulla reale bontà delle poste creditorie;

- Gli ammortamenti, altra posta che si presta particolarmente a sofisticazioni e che si manifesta con l’aumento (fittizio) della vita utile residua del bene e dunque la riduzione dei valori a conto economico (N.B. salvo il caso del quadriennio 2020 – 2023, periodo in cui il D.L. 104/2020 diede la possibilità di sospendere gli ammortamenti a causa del rallentamento generalizzato causato dalla pandemia di Sars Cov2).

Quanto all’orizzonte temporale d’analisi è ridondante affermare che più la serie storica è profonda e meglio è: un orizzonte almeno quinquennale (il minimo sindacale) aiuta a comprendere meglio l’azienda nella sua interezza e ad “isolare” eventuali punti di picco/flesso e/o singolarità specifiche (si pensi alle contrazioni dei ricavi e dei margini operativi e/o al rallentamento delle tempistiche di incasso/pagamento durante gli anni 2020 – 2022 della pandemia).

SISTEMI D’INFORMAZIONE CREDITIZIA

Quanto ai Sistemi d’Informazione Creditizia (cd. SIC), altro non sono che una banca dati la quale raccoglie tanto le informazioni societarie, storiche e contabili delle imprese, quanto le tipologie, gli importi e le forme tecniche concesse dagli enti finanziatori; la raccolta e l’elaborazione delle grandi quantità di dati permette di elaborare report dettagliati, grazie ai quali condurre analisi approfondite dei competitors e del settore in cui l’impresa opera, facilitando la benchmark analysis. L’ampio utilizzo dei SIC (facoltativo e non obbligatorio, a differenza della Centrale Rischi che verrà successivamente trattata) nella prassi comune, permette infatti di clusterizzare i settori di business e comparare le performances dell’impresa con quelle dei suoi principali competitors, aiutando nell’individuazione di particolari criticità (ad es. una società che opera nel settore manifacturing la quale, dopo anni particolarmente profittevoli, vede un sostanziale peggioramento, stimolando l’analista nel chiedersi se quanto accaduto è figlio del mutamento del contesto/mercato in cui l’impresa opera o se piuttosto il passato è figlio di politiche di EM ad esempio).

CENTRALE RISCHI

Quanto alla Centrale Rischi di Banca d’Italia(1), è anch’essa a tutti gli effetti un database: nella CR confluiscono infatti tutte le segnalazioni mensili degli intermediari affidanti, i quali sono obbligati a trasmettere (entro il 25° giorno successivo rispetto alla data di riferimento) tutte le esposizioni di un valore pari o superiore ai 30.000,00€, ovvero 250,00€ nel caso in cui il cliente risulti a sofferenza. Ecco che tale database:

- Fornisce un ulteriore strumento (estremamente puntuale) utile agli intermediari per la corretta valutazione del merito del prenditore di fondi e migliora la qualità del credito;

- Riassume il “track record” del cliente, descrivendone regolarità e puntualità dei rapporti e degli adempimenti;

- Rafforza la stabilità del sistema finanziario, grazie alla condivisione delle informazioni e riducendo i rischi di moral hazard e asimmetria informativa (migliorando l’allocazione dei fondi).

La serie storica delle segnalazioni ha un’ampiezza di 36 mesi, pertanto, risulta essere particolarmente utile anche e soprattutto per ricostruire puntualmente la Posizione Finanziaria Lorda/Netta: per l’intermediario infatti è sufficiente confrontare il totale dell’esposizione debitoria evidenziata verso banche (alla voce D del passivo dello Stato Patrimoniale) e quanto segnalato dagli intermediari (ricordando comunque la soglia di segnalazione sopra menzionata). Confrontando inoltre la tendenza YoY e QoQ delle segnalazioni con le rispettive trimestrali fornite dall’impresa, è possibile individuare potenziali campanelli d’allarme/singolarità e dunque illuminare le “zone grigie”.

La CR, oltre a restituire la situazione complessiva dell’indebitamento a medio – lungo termine (in termini quantitativi e qualitativi, come ad esempio la regolarità nell’adempimento delle obbligazioni), diviene estremamente utile per evidenziare la bontà del portafoglio clienti (ulteriore dato da interpolare con quanto sopra esposto); è possibile infatti sempre analizzare:

- Crediti per cassa (nelle varie forme tecniche tra cui rischi autoliquidanti, a scadenza, a revoca, ivi incluse le posizioni a sofferenza ed in procedura concorsuale);

- Crediti di firma (ovvero le garanzie connesse con operazioni di natura commerciale/finanziaria);

- Operazioni in pool;

- Garanzie ricevute;

- Derivati finanziari;

- Operazioni effettuate c/terzi, crediti oggetto di acquisto da clientela/ceduti a terzi;

- Rischi autoliquidanti (crediti scaduti);

- Sofferenze.

È facilmente comprensibile dunque come questo strumento, la cui consultazione è riservata ai soli intermediari ed ai soggetti segnalati, risulta essere senza dubbio estremamente importante poiché, salvo errori di segnalazione da parte degli enti segnalanti (i quali vengono rettificati in caso di oggettiva responsabilità degli stessi), la veridicità e la correttezza delle informazioni contenute permettono di essere interpolate coi dati contabili e le altre informazioni, aiutando nell’individuare potenziali criticità.

Conclusioni

Alla luce di quanto trattato, è lecito affermare come sia assai complesso individuare il confine (sottilissimo) tra Earnings Management e frode contabile: questo perché fintanto che le stesse politiche di EM non risultano essere contra legem ma operano in aderenza con quanto definito dallo standard setter, diviene difficile individuare il falso valutativo, l’unica strategia risulta essere la mitigazione dei rischi (con tutti i risk mitigators possibili) e fintanto che l’impresa è in bonis (ovvero adempie regolarmente alle sue obbligazioni) ed il going concern è garantito, non si concretizzano profili di reato.

Quando invece l’impresa entra in crisi, le politiche di EM emergono e, in caso di fraudolent accounting, quei profili di rischio assumono la fattispecie di reato; nel caso in cui la frode contabile inoltre non viene individuata dalla banca e la stessa procede al rinnovo delle linee concesse e/o ad erogare nuova finanza, si profila la mancata “sana e prudente gestione” ai sensi del Testo Unico Bancario (poiché il patrimonio di vigilanza dell’intermediario è esposto ad un rischio di credito reale sensibilmente maggiore rispetto a quello stimato).

Qualora inoltre l’impresa dovesse accedere ad una procedura concorsuale, financo alla liquidazione giudiziale, ecco che il contesto si complica ulteriormente, tanto in caso di “finanza ordinaria” quanto nel caso di finanza agevolata: si aprono infatti dapprima le tematiche di violazione della regolamentazione (Codice civile, principi contabili, ecc.) e successivamente di escussione della garanzia, invalidità ed eventuale revoca della stessa (con le esternalità negative per gli attori, potenziali profili di nullità contrattuale e tutto quanto evidenziato anche dalla giurisprudenza, ecc.).

Nel caso infine in cui l’intermediario dovesse essere oggetto di vigilanza microprudenziale da parte dell’Autorità di Vigilanza (Banca Centrale Europea e/o Banca d’Italia, a seconda della dimensione dell’intermediario) tramite la cosiddetta “visita mirata” (ovvero quelle visite dell’AdV aventi un tema specifico, come ad esempio la valutazione del portafoglio prestiti ed i criteri sottostanti la sua concessione), sarà chiamato a dimostrare, tanto sui crediti in bonis quanto sui crediti di difficili esigibilità e sulle sofferenze (oggetto di agevolazione e non), di aver operato con la diligenza del buon banchiere ed in piena compliance con quanto dettato dal Testo Unico Bancario e della regolamentazione bancaria nazionale(2) ed europea(3).

Volendo concludere: le politiche di EM non apportano mai benefici concreti né soluzioni realmente utili ma posticipano solamente le criticità aziendali: il fraudolent accounting, in particolare, causa conseguenze su tutti gli attori della filiera creditizia; fintanto che l’impresa opera in aderenza alla discrezionalità dello standard setter, i profili di rischio rimangono presenti ma contenuti. Quando le politiche diventano più spinte, financo a divenire fraudolente, i profili di rischio divengono reati veri e propri, contagiando in modo sistemico il sistema banca – impresa, con conseguenze (soprattutto penali) sia per il soggetto che attua tale politica di EM (l’impresa) che per il soggetto che la subisce (il sistema bancario).

3/3

Intervento di Cristiano ROMAGNOLI | Senior Corporate Relationship Manager in Illimity Bank

Link all’Articolo completo in formato pdf, Earnings Management nell’accesso al credito delle PMI e i profili di rischio-reato

Per approfondimenti, consultare i seguenti link e/o riferimenti:

(1) Banca d’Italia, Accesso ai dati della Centrale dei Rischi

(2) A titolo esemplificativo e non esaustivo, Circolari Banca d’Italia n. 262/2005, 272/2008, 285/2013 e 285/2015

(3) A titolo esemplificativo e non esaustivo, Regolamento UE 2013/575 (cd. Capital Requirement Regulation e ss. aggiornamenti), Direttiva 2014/59 UE (cd. Banking Recovery and Resolution Directive), Direttiva 2014/49/UE (cd. Deposit Guarantee Scheme Directive) e Direttiva UE 2013/36/UE (cd. Capital Requirement Directive 4)